はじめに|デジタル時代に向けた遺言制度見直しの背景

近年、高齢化の進展、単身高齢者の増加、そして所有者不明土地問題や空き家問題などの社会問題を解決する観点から、遺言制度の重要性が増しています。

しかし、現行の民法では、遺言書は原則として全文の自筆や紙での作成・署名押印が基本であり、デジタル技術には十分に対応していませんでした。この厳格な要件が、遺言作成のハードルを高くしている一因です。

こうした背景から、社会のデジタル化が進む中で、パソコンやスマートフォンを活用し、従来の遺言と同程度の信頼性を保ちつつ、遺言をより簡単に作成・保管できる新しい仕組み、「デジタル遺言制度」の導入が現在、法務省の法制審議会で本格的に検討されています。

1. デジタル遺言とは?法的な位置づけと現行制度の課題

1-1. デジタル遺言の定義と「第四の方式」

法務省の議論で検討されている「デジタル遺言」とは、遺言者が紙ではなく電磁的記録(電子文書)によって遺言内容を残す新たな方式を指します。

中間試案では、デジタル遺言は現行の普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)に加わる「第四の方式」として位置づけられる方向が示されました。これは、特に自筆証書遺言のデジタル版に近いイメージです。検討されている内容は、単に紙の代わりにPCを使うことにとどまらず、映像や音声による遺言意思の記録といった新しい手法も含めて広範にわたります。

1-2. 現行の自筆証書遺言が抱える問題点

現在、遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の主に2つの方式で作成されています。

| 方式 | 現行民法上の要件 | 課題 |

| 自筆証書遺言 | 財産目録を除く全文、日付、氏名を自書し、押印する | 全文手書きの負担、形式不備による無効リスク、紛失・改ざんのリスク、検認が必要。 |

| 公正証書遺言 | 証人2名以上の立会いのもと、公証人が作成し原本を保管する | 原則公証役場への出頭が必要、費用と手間がかかる。 |

デジタル遺言制度は、これらの「手書きの負担」「偽造や紛失等のリスク」「手続きの煩雑さ」といった現行制度の課題を解消するために検討されています。

2. デジタル遺言はいつから始まる?最新のスケジュール

デジタル遺言制度の導入時期は、検討されている方式によって異なります。

2-1. 公正証書遺言のデジタル化は2025年(令和7年)中に開始予定

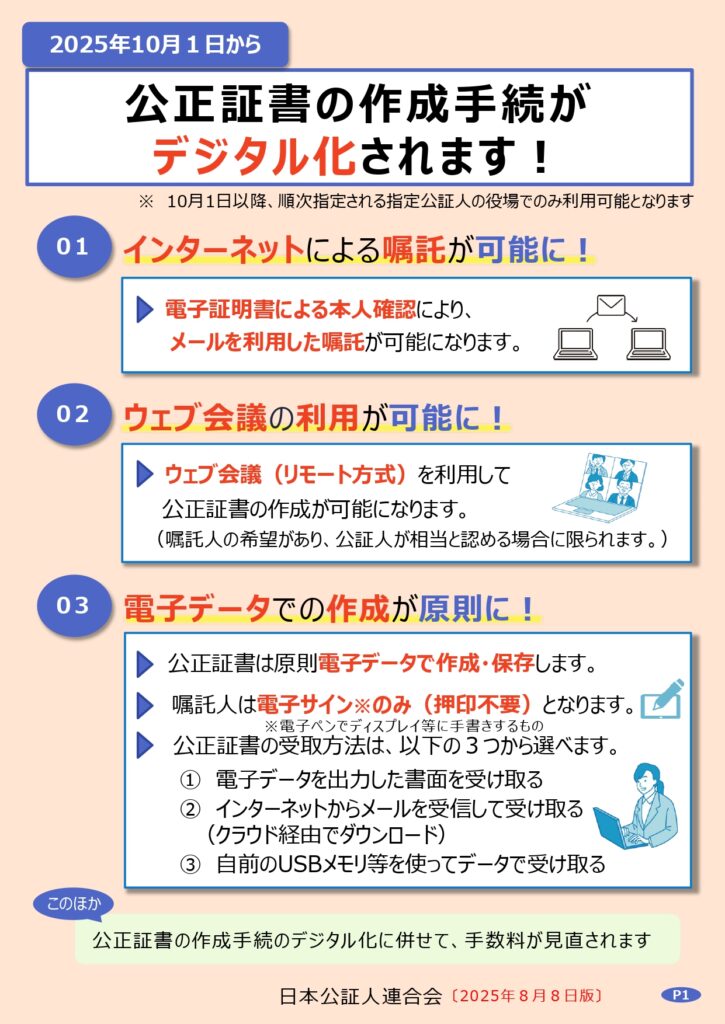

公正証書遺言については、関連法案が成立・公布されたことにより、2025年10月にデジタル化が施行されることが決定しています。

これにより、公正証書遺言の作成手続きは以下のように変わります。

- 公証役場に出頭せずに、インターネットを利用した電子署名を付して申請が可能。

- 公証人が対面ではなく、ウェブ会議で本人の真意確認等を行う(公証人が相当と認めた場合)。

- 公正証書は電子データでの作成・保存が原則化される。

参照:日本公証連合会HPより(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250908-2.html)

2-2. 自筆証書遺言のデジタル化の導入時期は未定

自筆証書遺言をパソコンやスマートフォンを使って作成する新たな方式(「第四の方式」)については、現在も法務省の法制審議会で検討中であり、導入時期は未定です。法律の改正が必要なため、実際に利用可能になるのは早くとも2026年以降になる見込みです。

3. 【中間試案】自筆証書遺言のデジタル化で検討される4つの方式

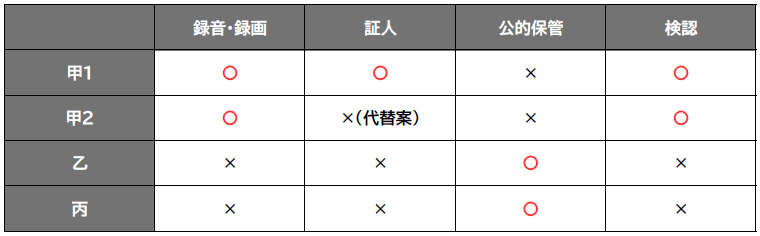

現在、法制審議会では、自筆証書遺言のデジタル化の方法として、大きく分けて4つの方式案(甲1案、甲2案、乙案、丙案)が検討されており、この中から一つ、または複数の方式が創設される可能性があります。

デジタル遺言の制度設計の核心にある思想は、「利便性の向上」よりも「現行制度と同等の信頼性(安全性の確保)」に重点を置いています。このため、手書きと押印という安全装置に代わる、厳格な手続きが求められています。

| 方式 | 作成・保管の概要 | 真意性・真正性の担保方法 |

| 甲1案(証人立会い型/自己保管) | 電子作成後、証人2人以上の前で遺言の全文等を口述し、その状況を録音・録画する。データは本人が自己保管。 | 証人の立会い、全文の口述、録音録画、検認が必要。 |

| 甲2案(証人代替措置型/自己保管) | 電子作成・電子署名後、証人は不要だが、証人に代わる技術的措置(民間サービスを想定)をとり、全文を口述して録音・録画。 | 録音録画、証人に代わる措置、検認が必要。 |

| 乙案(公的機関保管型) | 電子作成・電子署名後、公的機関にオンラインで提出し、公的機関に出頭(またはウェブ会議)して全文を口述し、公的機関が保管。 | 公的機関の記録・保管、全文の口述。検認は不要。 |

| 丙案(プリントアウト型/公的機関保管) | 電子作成後、紙に印刷し署名したものを公的機関に提出し、公的機関に出頭(またはウェブ会議)して全文を口述し、公的機関が保管。 | 公的機関の記録・保管、全文の口述。検認は不要。 |

方式の比較:利便性と信頼性のバランス各方式にはメリット・デメリットがあり、特に乙案(公的機関保管型)は利便性と信頼性のバランスが良く、実務面でも導入しやすいと評価されています。

| 方式 | 主なメリット | 主なデメリット |

| 甲1・甲2 | 保管申請が不要で自由度が高い。 | 紛失や隠匿・破棄のリスクがある。検認が必要。 |

| 乙・丙 | 公的機関の保管により紛失・改ざんリスクが低減。検認が不要。 | 公的機関への申請や出頭(またはウェブ会議)の手続きが必要。 |

まとめ

4. デジタル遺言の主なメリット(なぜ制度が必要か)

デジタル遺言の導入は、従来の遺言方式にあった課題を解消し、より安全で使いやすい仕組みを整えることが期待されています。

4-1. 遺言書作成の負担を軽減できる

現行の自筆証書遺言では全文手書きが必須ですが、高齢化やデジタル化の進展により、この要件を負担に感じる人が少なくありません。デジタル遺言が導入されれば、パソコンやスマートフォンを使って遺言を作成できるようになるため、手書きの負担をなくせる点が大きなメリットです。また、専用のサイトやアプリでフォーマットに従って入力する方法が採用されれば、形式の不備による無効リスクも減らせる可能性があります。

4-2. 紛失や改ざん等のリスクを抑えられる

従来の自筆証書遺言は遺言者自身で保管することが想定されていたため、偽造や変造、紛失等のリスクがありました。

- 公的機関による保管(乙案・丙案):遺言の紛失や発見されない事態、他人による隠匿・破棄のリスクを軽減できます。

- 技術的な担保:タイムスタンプや電子証明書、あるいはブロックチェーンの活用が提案されており、偽造・変造のリスクを軽減できます。

4-3. 相続開始後の家庭裁判所における検認手続が不要に

現行の自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用しない限り、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が必要です。この手続きは、申立書の作成や戸籍謄本等の取得が必要となり、相続人にとって大きな負担となります。

一方、公的機関による確認・保管が行われる方式(乙案・丙案)の場合、検認手続が不要となるため、相続人の負担が軽減されます。

5. デジタル遺言のデメリットと課題(厳格な要件の理由)

デジタル遺言は利便性を高める一方で、新しい制度ならではの課題や注意点も多く指摘されています。

5-1. 全文の口述義務や第三者関与が必要

現在検討されているデジタル遺言のいずれの案においても、遺言が遺言者の真意であることを担保する目的から、遺言者が遺言の全文を口述しなければならないとされています。これは現行の自筆証書遺言にはない新たな負担です。また、甲案から丙案のいずれについても、証人や公的機関といった第三者の関与が想定されており、遺言者自身のみで作成できる現行の自筆証書遺言と比べるとデメリットの一つといえます。

5-2. なりすましやデータ紛失のリスク

デジタル技術の悪用により、他人が本人になりすましたり、AIを使ったディープフェイク技術を悪用して遺言が作成されるおそれがあります。

このリスクを回避するため、本人確認ではマイナンバーカードによる電子署名や、ウェブ会議での顔認証、生体認証などを組み合わせる厳格な対策が検討されています。また、公的機関の関与なく作成・保管する場合(甲案)、データの紛失や、遺言者の死後に発見されないリスクがあるといえます。

5-3. デジタルが苦手な人にとっては利用しづらい

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に不慣れな人にとっては、デジタル遺言に抵抗を感じ、利用しづらい制度と感じられる可能性があります。デジタル遺言を作成するには、ある程度の操作能力が求められます。

ただし、従来の方式による遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言)も引き続き選択できるため、専門家(弁護士や司法書士)に相談しながら、自分に合った方式を選ぶことが推奨されています。

6. まとめ:制度化を待つ間の「確実な備え」

デジタル遺言制度は、遺言を作成する人にとって大きな前進であり、利便性を大きく高める可能性を持っています。しかし、制度化の導入時期は未定であり、実際に利用できるようになるのは早くとも2026年以降になる見込みです。

制度が始まるまでのおすすめの備え

現在、遺言書を作成する必要性を感じているのであれば、万が一に備えて早めに準備を進めることが安心への第一歩です。

- 現行制度での作成を検討する: 確実性を最優先するなら公証人が作成し検認が不要な公正証書遺言、費用を抑えたいなら自筆証書遺言(法務局での保管制度の利用も含む)が確実な選択肢です。

- 専門家に相談する: 遺言書の作成には法律で決められた方式があり、不備で無効になるリスクがあります。相続に強い弁護士や司法書士、税理士に依頼すれば、法律に則った適切な方式で作成でき、相続人間のトラブルを防ぐためのアドバイスも受けられます。

- デジタル遺言サービスを活用する: 法的効力はありませんが、オンライン上に残せるエンディングノートとして、死後に家族に伝えたい内容や想いを整理するのに役立ちます。公正証書遺言の原案作成にも活用できるでしょう。

「未来の遺言」の形を考えることは、今の備えを見直すきっかけにもなります。遺言書の内容は、正確性、所定の形式、そして実現可能性が揃っていなければなりません。複雑なケースやトラブルを避けたい場合は、専門家に相談して正確で網羅性のある遺言書を作成することが重要です。