ご葬儀や法要を控えている方にとって、「お布施」は準備に悩むことの多い項目ではないでしょうか。しかし、お布施は単なる「料金」ではなく、仏教における深い意味合いと本質的な目的を持っています。この記事では、お布施の本来の意味から、その目的、そして具体的なマナー、相場、書き方、渡し方までを徹底的に解説します。この記事を読めば、お布施に対する不安が解消され、故人を偲ぶ大切な時間を穏やかな気持ちで迎えられるでしょう。

1. 「お布施」の本当の意味と本質的な目的

お布施とは、「読経や戒名をいただいたことへの対価(料金)」ではありません。その本質は、仏様(ご本尊)へのお供えであり、ご本尊を守り、お寺を維持・運営してくださっている僧侶(お寺)に対する「感謝の気持ち」 を表すものです。

- 仏様への感謝と寺院維持への貢献

葬儀や法要で僧侶が行う読経は、故人の安らかな眠りを願い、私たちが仏様の教えに触れるための大切な行いです。お布施は、その尊い行いへの感謝を示すものであり、僧侶の行為に対する「対価」や「報酬」ではなく、「お供え」としての意味合いも持ちます。浄土真宗においては、お布施は阿弥陀如来への感謝の気持ちと捉えられています。 また、お布施には、檀家がお寺を金銭面で支援する役割も含まれており、寺院の管理・記録にも役立ちます。

- 仏教における「布施」という修行(布施行)

お布施は、単なる金銭の授受を超え、仏教の教えに基づく 「布施(ふせ)」という修行 に由来します。仏教には、悟りの境地に至るための6つの修行「六波羅蜜(ろくはらみつ)」があり、「布施」はその一つです。 布施には以下の3種類があります。

- 財施(ざいせ): お金や衣服、食料などの財を施すこと。お布施はこの「財施」に該当します。

- 法施(ほうせ): 仏様の教えを説き、伝えること。僧侶の読経などがこれにあたります。

- 無畏施(むいせ): 不安や恐怖を取り除き、安心を与えること。 私たちが「財施」としてお布施を行い、僧侶が「法施」として読経を行うことで、お互いができる「施し」を行い、徳を積み、故人の冥福を祈るという考え方です。

- 「料金表」がない理由

もしお布施がサービスに対する「対価」であれば、料金表が存在するはずですが、ほとんどのお寺に料金表は存在しません。これは、お布施が「施主からの自発的な寄付・感謝の気持ち」という位置づけであるためです。 そのため、お渡しする際には「読経料です」や「支払います」といった言葉は使わず、「本日はありがとうございました。どうぞ御本尊様にお供えください」と一言添えるのが丁寧な作法とされています。また、僧侶によっては「お布施は読経供養の料金ではない」として、当日に受け取らない場合もあります。

2. お布施の準備:封筒の選び方・書き方・お札の入れ方

お布施を渡す際は、その準備にもマナーがあります。

2-1. 封筒の選び方

- 白無地の封筒が基本:郵便番号欄のない真っ白な無地の封筒を使うのが最も丁寧です。不幸が重なることを連想させる二重封筒は避けましょう。

- 奉書紙に包むと丁寧:奉書紙(ほうしょし)と呼ばれる白い厚手の和紙でお布施を包むのも丁寧な方法です。

- 水引について:一般的には水引は不要ですが、京都や大阪などの関西圏や一部地域では、白封筒ではなく「黄色×白」の水引の袋を使用する習慣があります。ごく一部では不祝儀袋(黒と白)を使う地域もありますが、迷った際は厚手の白無地封筒を選べば失礼にはあたりません。水引を使う場合も、弔事用の陰数(偶数)ではなく、慶事用の陽数(奇数)で構いません。

2-2. お札の入れ方

- 新札を用意する:お布施は感謝を伝えるものであり、不幸を予期して準備する香典とは異なるため、新札を用意しても問題ありません。むしろ、綺麗な新札を用意する方が丁寧とされています。

- お札の向き:封筒の表側(文字が書いてある方)に対して、お札の肖像画が上に来るように揃えて入れます。

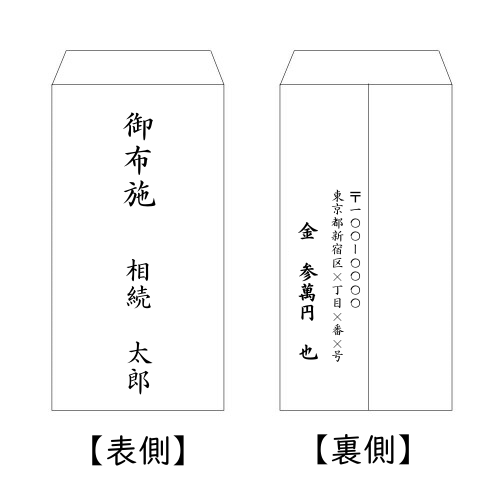

2-3. 表書き・裏面の書き方

- 筆記用具:濃い墨の筆か筆ペンで、楷書で丁寧に書きます。香典のように薄墨で書く必要はありません。

- 表書き(仏教全般):水引の上(封筒の中央上部)に「御布施」または「お布施」と書きます。その下に、施主の氏名をフルネームで書くか、「〇〇家」と書いても構いません。

| 宗派 | 記載 |

| 浄土真宗 | 「御布施」または「御礼」 ×「御読経料」 ×「御回向料」 |

| 神道 | 「御祭祀料(ごさいしりょう)」 「御榊料(おさかきりょう)」 「御玉串料(おたまぐしりょう)」 |

| キリスト教 | カトリック 「御ミサ料」または「謝礼」 プロテスタント 「献金」または「記念献金」 |

- 裏面・中袋の書き方:中袋がある場合は中袋に、ない場合は封筒の裏面に、金額・住所・氏名を書きます。

- 金額:改ざんを防ぐため、旧字体の漢数字(大字) で「金 参萬圓也」のように書くのが最も丁寧です。死や苦を連想させる4や9は避けるべきとされています。

- 住所・氏名:裏面の左下に、郵便番号、住所、氏名を書きます。

| 旧字体の漢数字 | ||||

| 壱(一) | 弐(二) | 参(三) | 伍(五) | 陸(六) |

| 漆(七) | 捌(八) | 拾(十) | 仟(千) | 萬(万) |

3. お布施の金額相場とその他のお金

お布施の金額は「感謝の気持ち」であるため明確な決まりはありませんが、一般的な目安は存在します。

3-1. お布施の金額相場

法要の種類や地域、お寺との関係性によって変動します。

| 法要 | 金額 |

| 葬儀・告別式 | 30万円~50万円 (戒名料を含む。戒名のランクによって大きく変動) |

| 初七日法要・四十九日法要・一周忌法要 | 3万円~5万円 |

| 三回忌以降の法要 | 1万円~5万円 (回忌を重ねるごとに簡略化される傾向) |

| 納骨式 | 1万円~5万円 |

| 初盆・新盆 | 3万円~5万円 |

| お盆・お彼岸の法要 | 5千円~2万円 |

金額に迷った場合

- 過去の金額を参考にする。

- 親族と相談して決める。

- お寺に直接確認する:直接「料金はいくらですか?」と聞くのはマナー違反ですが、「今度、父の一周忌法要をお願いしたいのですが、お布施は皆様、どのくらいお包みされていますでしょうか?」のように、丁寧な聞き方をすれば、目安を教えてくれることがほとんどです。

3-2. お布施以外に必要なお金

状況によっては、お布施とは別に「お車代」と「御膳料」を用意する必要があります。これらは お布施とは別の封筒に入れて用意するのが正式なマナー です。

3-2-1.お車代(交通費)

僧侶に自宅や斎場など、お寺以外の場所へ出向いていただいた際の交通費です。

- 相場:5千円~1万円。遠方の場合はそれに見合う金額。

- 渡すケース:僧侶に来ていただいた場合。

- 渡さないケース:こちらがお寺に出向く場合、または施主側で送迎を手配した場合。

- 表書き:「御車代」または「御車料」。

3-2-2.御膳料(食事代)

法要後に行われる会食(お斎-おとき-)に、僧侶が参加されない場合にお渡しする食事代です。

- 相場:5千円~2万円。

- 渡すケース:僧侶が会食を辞退された場合、または会食の席を設けていない場合。

- 渡さないケース:僧侶が会食に参加される場合。

- 表書き:「御膳料」。

3-2-3.戒名料・卒塔婆料

葬儀では戒名料が、年忌法要では卒塔婆料がかかることもあります。戒名料はお布施に含めることが多いですが、別封筒にすることも可能です。卒塔婆料は別途3千円~1万円程度が目安です。

4. お布施のスマートな渡し方とタイミング

準備が完璧でも、渡し方で失敗しては台無しです。当日の流れをしっかりイメージしておきましょう。

4-1. 渡すタイミング

お布施を渡すタイミングに厳密な決まりはありませんが、以下のいずれかのタイミングでお渡しするのがスムーズです。

- 法要が始まる前の挨拶時:僧侶が到着され、準備をされているタイミングで「本日はどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶に伺い、その際にお渡しします。

- 法要が終わった後の御礼の挨拶時:法要が無事に終わった後、「本日は心のこもったお勤め、誠にありがとうございました」と御礼を述べるタイミングでお渡しします。 どちらの場合も、他の参列者がいない場所で、落ち着いてお渡しできるタイミングを見計らうのがポイントです。

4-2. 正しい渡し方の手順

お布施は手渡しせず、お盆に乗せて渡すのが最も丁寧な作法です。

- 袱紗(ふくさ)から取り出す:僧侶の前で、まず袱紗を開いてお布施の封筒を取り出します。お布施は必ず袱紗に包んで持参しましょう。紫色の袱紗は慶弔どちらでも使えるため便利です。

- 切手盆に乗せるか、袱紗を座布団代わりにする:持参した切手盆(小さなお盆) の上にお布施を乗せ、僧侶から見て正面になるように差し出します。もし切手盆がない場合は、たたんだ袱紗を座布団のようにして、その上にお布施を乗せて差し出します。

- 感謝の言葉を添えて渡す:お布施をお渡しする際は、感謝の言葉を必ず添えましょう。

- 挨拶の例文:「本日は、父の一周忌のためにお心のこもったお勤めをいただき、誠にありがとうございます。些少ではございますが、どうぞ御本尊様にお供えください。」 「お勤めありがとうございました」「お納めください」といった言葉も適切です。

- 複数の封筒の場合:お車代や御膳料と一緒に渡す場合は、お布施を一番上にして重ね、その下に「お車代」、一番下に「御膳料」の順になるようにして渡します。

5. まとめ

お布施は、故人を供養してくださることへの感謝の気持ちを形にして表す、仏教の教えに基づいた非常に大切な行いです。単なる支払いではなく、仏様への感謝と徳を積む修行としての意味合いを深く理解し、適切なマナーで準備し、お渡しすることが肝要です。

この記事を参考に、お布施に関する不安を解消し、故人を偲ぶ大切な日を穏やかな心でお迎えください。